QOPODOVáïñ@VPSúi j

QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñA¯q³ñA´G³ñAûü´\³ñA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Oì³ñAÉ¡T³ñA~c³ñA²¡ü³ñAÁ¡

u|[gvEbè

u¨Êðìév@ccccccccccccccccccccccccccccccccc@iàV

È ßì¬íAvRbvÌvoy_gAQW{^Æ@ccccccccccc@¯q

ÅñÕñÌöÆuHרÌÁ»vA@ÔR©RÌÆÌuXYo`ÌW{v@cccccccc@Á¡

TC_[ìè@ccccccccccccccccccccccccccccccccc@ûü´\

©R©(»ÎÒ) QOPO@cccccccccccccccccccccccccccc@É¡T

w±ÄUNu®¨Ì©ç¾Ìͽç«v@ÄzAÁ»@ccccccccccccccccc@´

@

áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ

¨Êðìé@iiàVj

@xJ¬Ìö¯ÙÌúÛãqÇ೺ÅÌÀHÅ·B

@iàVæ¶ÍAö¯ÙÌúÛãqÇ೺ÅNɽxàA¢ë¢ëÈàÌÃè®ðsÁĢܷªA¡ñͨÊìèÅ·B

@HìpûáðgÁÄAq½¿ÉAå«Ä_Ci~bNȨÊðìç¹Üµ½B

@çð`©¹éÆ«AûáÌüðpµÄA\Ìüðܸ«Ü·B

@»Ìüð½æèÉAÚâ@ð©¹Ä¢«Ü·B

@íµ¢w±Ì¬êÍA|[gðQƵľ³¢B

@¨Êð¯½q½¿ÍAÆÄàyµ»¤Å·ËB@

@

@

@NXÌCxgâÈwNuÈÇÅÈPÉÈ ßðìé±ÆªÅ«Ü·B

@È ßì¬íðܸìèÜ·BìèûàÈPÅ·B

@WÌ¢½ù¿

ÌA~ÌÊÌWÌ^ñÉAçʵÈÇÅðJ¯Ü·B

A5cmç¢Ì·³Ì{gðWÉæèt¯AibgÅÅèµÜ·B

@({gÆibgÍZbgÅz[Z^[ÉÁĢܷB{gÌaÍA3mmç¢)@

BA~ÊÌ{ÌÉÉÍAºÌûÉæeÅðū龯½³ñJ¯Ü·B

C100~VbvÈÇÅnfB^CvÌî@ðwüµAHðÆÁÄ[^[̲ÆWɯ½{gðAÞè¹ïÌSÇÅÂȬܷB

@±êÅAÈ ßì¬íÍ®¬B

@ ÆÍA^ñÌÊ^Ìæ¤ÉAôÊíÆÄñÕçK[hÅAÈ ßð©çßæé{bNXðìèÜ·B

@³ÄA¢æ¢æÈ ßðìèÜ·B

@ÊÉUÌ»ðXv[Pt®ç¢üêÄAWðµÄAAR[vâJZbgRÅÊÌêðMµÜ·B

AÊÌ¡Ì©çUÌöµÄ«½C̪oÄ«½çAM·éÌðâßÄÄñÕçK[hÌ{bNXÉڵܷB

Bî@Ì[^[ðñ]³¹éÆA©çöµ½UªoÄAâ¦ÄÈ ßÉÈèÜ·B

CÈ ßªoÈÈÁ½çAÊðoµÄAèεÅÈ ßð©çßæèÜ·B

@ÄÍÈ ßª·®É׽¢Äéæ¤Å·BìÁ½ç·®H×éÆæ¢Åµå¤B

@»ê©çAUàFt«Ìà̪ÁÄ¢éÌÅA»êðg¤Æ«ê¢ÈFt«ÌÈ ßªÅ«é»¤Å·B(EÌÊ^ÍÂFÌUðgpB)

@

@

vRbvÌuoy_g(KlR)@i¯qj

@upìèÍAq½¿ÉlCÌÈwVÑÅ·B

@X`[÷«ÌuRbvÍAI[vÅM·éÆkÞ«¿ª éÌÅA±êðg¤ÆÀ¿ÅupVѪūܷB

@§ÌÌRbvÌ`ªA½ÊÌ~¢`ÉkÞÌàsvcŨàµë¢Å·ËB

@¡ñÌñÄÌ~\ÍAñÉ|¯éRÉA100~VbvÅÁÄ¢½åÊÌuKlRvðgÁ½±ÆÅ·B

@½©Ég¦È¢©ÆAÈOA½³ñÁĨ¢½Æ̱ÆB

@r[Yà¯éÆA³çÉfGÈy_gÉÈèÜ·ËB

@

@

@

@

@

@

@

@

QW{^Æ»Ì@i¯qj

@{éÅàÈ©È©©çêÈÈÁÄ«½QW{^Å·ªA¯q³ñÌα·éìÀÌnæÉÍAܾܾz^ÌòÑð¤©RÌîiª©çêéæ¤Å·B

@ÌWµ½z^ðçµÄ¢½çAðYñ¾Æ̱ÆB

@EÌÊ^Ì©FÁÛ¢ÂÔÂÔªz^ÌÅ·B

@

@

TC_[ðìë¤@iûü´\j

@ÈÁīܵ½B

@ÈwNuÅTC_[ÃèðµÄA¿åÁÒè_âAJâÌ×ðµÈªçAyµAâ½Ä¨¢µ¢àÌÃèðµÜµå¤B

@Þ¿ÍA A»ANG_AdwAXA»µÄ( êÎ)TC_[ÌGbZXÅ·B

@ìèûàÈPÅ·B

@@P@Rbvɼª®ç¢

ðüêéB

@@Q@NG_Æ»ðÆ©·BNG_ÍC¬³¶Pt®ç¢B@»ÍCå³

¶Q tÈã

@@R@XðüêÄââ·B

@@S@d𬳶¼ª¢êéBñ_»YfÌAª¶·éB

@@T@ÅãÉCGbZXðQH®ç¢üêéB

@¨¢µ¢TC_[É·éÉÍA»ð½³ñn©³È¯êÎÈèܹñB

@sÌÌY_ù¿ÉàA½³ñÌ»ªn¯Ä¢éÌŵå¤ËB

@

@

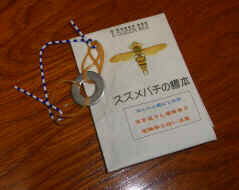

¨à¿áXYo`ÌW{@iÁ¡j

@ÔRÂN©RÌÆÉAhhÉqÇཿÆs«Üµ½B

@»±ÅA±ÌuXYo`ÌW{vÆ¢¤Alð¿åÁÆÁ©µÄyµÞS̨à¿áªu¢Ä èܵ½B

@±Ì³cÍuT\ÌW{vÆ¢¤àÌÅA¼àЩçs̳êÄ¢½æ¤Év¢Ü·B

@ÔR©RÌÆÌüÓÉÍn`àæ¢éÌÅAT\ªXYo`ÉÈÁ½Ìŵå¤ËB

@Ìd|¯ÍAå«ßÌNbvÆÖSQÂA5~Êç¢ÌbV[Å·B

@ éàÌìèÌ{ÉÍAÖSðÅè·éiðAúâûpbNðpµÄìÁÄ¢½Ì𩽱ƪ Á½ÌÅ·ªAEÌÊ^Ìæ¤ÉAå«ßÌNbvðg¤ÆÈPÉìêÜ·ËB

@

ÚÉßé@gbvldmtÖ

@@

QOPODOUáïñ@UXúi j

QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñA¯q³ñA~c³ñA´G³ñAÉ¡T³ñA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@²¡^³ñAOì³ñA´ü³ñAÁ¡

u|[gvEbè

uÔEÀE½Ëv@AÜèů^ðÂéÉÍ@cccccccccccccccccccc@iàV

uV`E̽ܲAæ¤ÌÏ@vAÑÅæ¤ÌgÌÌÂèÌÏ@@cccccc@¯q

u¬ÈR[i[Auà¯âklµ¯ð©Â¯æ¤v@cccccccccccccccc@Á¡

u®¨Ì©ç¾ÌÂèÆ^®v@ccccccccccccccccccccccccc@ûü´G

{°YÎÅÎA¬c¬wZÈÊMuOúÆà¯vuQUúªHv@cccccccc@É¡T

w±ÄSNudCÌͽç«v@ccccccccccccccccccccccccc@ûü´ü

ªHÆf¯Ï@ï@cccccccccccccccccccccccccccc@Oì

@

áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ

Üèů^@iiàVj

@µ[Ìúàßâīܵ½B

@iàVæ¶ÍAxJ̶NuÅÌw±ÌÅAÜèů^ðÜÁÄØèæé±Æ𳦽»¤Å·B

@êÂÌpÌðOªÉµÄÜéÆ¢¤Ìªïµ¢Æ̱Æŵ½B

@

ìØÌÔÅAÔ̵Ýð³¦æ¤@iiàVj

\\\\|[gæè\\\\

@@@@@¨ÉA¦Ä¢éìØÉA¢ÜÔÌç¢Ä¢éà̪ èÜ·B

@@@@@»ÌìØÌÔðÏ@µAðUµÄAÔªç¢Ä©çAÔÌíªÅ«éÜÅ̵ÝÉ¢Äl¦Ä¢«½¢B

@Æ¢¤±ÆÅAGhE¤ÌÔððUµÄÝܵ½B

@ªAÔÑçðæèÆAßµ×̪³ÍÀÉÈéªAq[Å·B

@bðØèJÆAíÌÔ¿áñªüÁĢܵ½B

@ܽAGhEÌÀàðUµÜ·B

@ÉÍíªÝ¢á¢ÉÈçñÅüÁĢܵ½B

@GhEÌâÌ·¶ÌƱëÉíªÂ¢Ä¢Ü·B

@±Ì·¶ªAíÉh{ªð^ñÅ¢éÌÅ·ËB

@

@

ÑÅAæ¤ÌgÌÌÂèÌÏ@@i¯qj

@RN¶Ì±ñÌç¿ûÌwKÅÍAV`EÌAIVðçÄÄAgÌ̵ÝðÏ@³¹Ü·B

@æ¤Ì©ç¾ÌÂèªAHרâ·Ý©É¤ÜK·éæ¤ÉÈÁÄ¢éÆ¢¤±ÆðÆ禳¹é±ÆªdvÅ·B

@ïÌIÉÍAêÂÉAûÌÂèÅ·B

@tðªÌOÅcɵÄH×éÌÉsÌ¢¢æ¤ÉAûͶEÉJæ¤ÉÈÁĢܷB

@»µÄAtð©¶éÌÅAûÌ`ÍÞ ²ªÂ¢Ä¢éûÉÈÁĢܷB

@

@ñÂÚÉA«ÌÂèÅ·B

@«Í½{ éŵ天BOÌûÉU{Ì«ª èÜ·B

@H×éÆ«ÉtÉ𨳦éAÍÜéÌÉsÌ¢¢AuÂß«vÉÈÁĢܷB

@ãëÌ«ÍW{B¨àµë¢±ÆÉ`ÍAu¢Ú«vÅ·B

@zÕÌæ¤È`ðµÄ¢ÄAt©ç¿È¢æ¤Éz¢Â¢ÄÆÜéÌÉÖÈ`Å·B

@®¨ðÏ@·éÌ_ƵÄA»ÌêŶ«ÄÌÉÇñÈsÌæ¢gÌÌÂèÉÈÁÄ¢é©AÆ¢¤±ÆªåØÅ·B

@¤ÜÅ«Ä¢égÌ̵ÝÉCñÆÅA»Ì®¨ÉàeµÝªí¢Ä«Ü·B

@³ÄA±ÌGßA¹HÈÇÅàAEÌæ¤ÈÊ^ÌѪæ©Â©èÜ·B

@¨»çAIVÌæ¤ÉÍD©êÈ¢æ¤Åµå¤ªAÈñÆAûâ«ÌÂèªæÏ@Å«Ü·B

@ÅàAÑÉGéÆh³êéÂ\«à éÌÅAÓªKvÅ·B

@¢©½©ÅßܦÄA§¾Èüê¨ÉüêÄÏ@·éÆ¢¢Åµå¤B

@¯Á±¤å^ȱÆà ÁÄAAIVæèÍ_ÅA±Ì̽ɶ«Ä¢épª©çêé±Æŵå¤B

@

@

{°YÎÅÎ@iÉ¡Tj

@åIªctßÉÍØèèâ´Aªc³êĢܷB

@Îp¬cå«ÈâÎÌÉAA±µÄRç¢ÌÎp¬ªÂóÉÁĢܷB

@´âÍ_«ÃDâÅ·B

@{°ÃDâÆvíêÜ·B

@»±ÉÎpªÌ½¢âΪAÂóÉÑüµÄ«Ä¢Ü·B

@ÂóÌÎpc´âªÃDâÈÌÅAͪµâ·¢ÌÅ·B

@Îp¬ÍAÙÚmEÅA»´ÌÔÉmEÌ»â

»Ì»ª©çêÜ·B

@mEcÎpi

»jÉ

ª»Éüè±Þ±ÆÉæÁÄASèªoÄ«Ü·B

@êÉÈéÌÅ·B

@ÎÅÎcg~Oðµâ·¢ÌÅA·®ÉÎÅÎÉ·é±ÆªÅ«Ü·B

@

ÚÉßé@gbvldmtÖ

@

QOPODOTáïñ@OTPQúi j

QÁÒ@iàVæ¶A¬o³ñAOì³ñAOY³ñA´³ñA´G³ñA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¯q³ñA´ü³ñAÉ¡T³ñAÁ¡

u|[gvEbè

uVCÌ×v@ cccccccccccccccccccccccccccccccc@iàV

uàÌÌR¦û@UN@v@ccccccccccccccccccccccccccccc@´

àÌÃèEõÌؾ@ ccccccccccccccccccccccccccccc@¯q

@

áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ

àÌÃèEõÌؾ@i¯qj

@¶ÍA~ØÁ½úðQgÝí¹½àÌÅA¼aÌP^RżpÉgܹĢܷB

@½¾±ê¾¯ÅAsvcÆX[YÉ]ªé¨à¿áÅ·B

@¼OÍí©èܹñB

@^ñÍuõÌؾvÅ·B

@TNÌÔ`Ìp`Å ¯½`«ÉÍAñÜiqªÍÁÄ èÜ·B

@½Î¤É௶æ¤ÉñÜiqªÍÁÄ é̼«ª ÁÄAõÌ éÙ¤Éü¯Ä`ÆAøFÉPÍlª©¦Ü·B

@Íóü@Ì¢çÈÈÁ½[ðØÁÄpµÄ¢Ü·B

@ÀãªèÅq½¿ÉìñÅà离¤ÈàÌÃèÅ·ËB

@

ÚÉßé@gbvldmtÖ

@

QOPODOSáïñ@OSQPúi j

QÁÒ@@@iàVæ¶A¯q³ñAÉ¡T³ñA´\³ñAOì³ñA´³ñAÁ¡

u|[gvEbè

ut̯E4Ìv@ cccccccccccccccccccccccccccccc@iàV

«»AuöC@ÖÔ̵Ýv»Ì2A©R©2010@cccccccccccccccc@É¡T

¯ÀÌC~l[V{bNX@ ccccccccccccccccccccccccc@Oì

áïÅÐî³ê½àÌ@ÈÇÈÇ

«»@iÉ¡Tj

@C

êÉàÈÁÄ¢éÄl̻ͫ»Å·B

@KXÌ_Å»ðËÆAL

bÆ¢¢¹ð§ÄÄAU®àKXÌüê¨É`íÁÄ«Ü·B

@oáÀÌ°÷¾Å»Ì±ð©ÄÝéÆAÙÆñÇ«ê¢È¢ÎpÅA嫳̻ëÁÄ¢éÛpÌæ꽱Šé±Æªª©èÜ·B

@

¯ÀÌC~l[V{bNX@iOìj

@Oì³ñÍAåäsV¶äÅAxÉ[NVbvðJ»¤Å·B

@»Ìàeª±Ìu¯ÀÌC~l[V{bNXvÅ·B

@©¹\ñ¯ÀªvgµÄ é³û`ÌJ[h©çD«È¯ÀðTIñÅA¯ÌɵsÌæeÈÇÅðJ¯Ü·B

@»êð§ûÌÉgݧÄÄA©çs[e[vÈÇÌõðʳȢe[vÅÆßÜ·B

@õ¹Í100~VbvÅÁÄ¢½C~l[VðªðµÄA»êÉgíêÄ¢½LED(FªÏ»·é)ðpµÜ·B@HìÆdCƯÀÆA¢ë¢ëwKÅ«éàÌÃèÅ·ËB@@

@

@

ÚÉßé@gbvldmtÖ

@